【Cabooosu 365日Blog:1924投稿目】

大分市のSNSマーケティングコンサルタント幸野寛です。

「SNSを頑張って投稿しているけれど、売上につながっている実感がない」

「毎日投稿した方がいいと聞いたけど、忙しくて続かない」

中小企業経営者からよく聞く悩みです。SNSは販路拡大や集客の大きな武器になりますが、投稿の頻度がバラバラだったり、逆に無理をして更新が止まってしまったりすると成果は出ません。実はSNS運用で成果を出すには、適切な投稿頻度を見極めることが重要です。ただ多く発信すればいいのではなく、「無理なく続けられ、かつ売上につながる頻度」を見つけることがポイントになります。では、その目安とは何でしょうか。

SNS運用を振り返るときに押さえるべき効果測定の3つのポイント

① 「プラットフォームごとの最適頻度」を意識する

SNSと一口に言っても、Instagram、Facebook、X(旧Twitter)、TikTokなど、それぞれアルゴリズムやユーザー行動が異なります。

- Instagram:週3〜5回が理想。リールやストーリーズを組み合わせて「接触頻度」を高める。

- Facebook:週2〜3回で十分。長文やイベント案内など、丁寧な投稿が響く。

- X:毎日1〜3回。速報性が強いため「短く、こまめに」が効果的。

- TikTok:週3回以上。継続投稿がファンづくりにつながる。

重要なのは「どこに力を入れるか」を決め、頻度を最初から固定してしまうことです。全てを完璧にやろうとして投稿が止まるより、重点的に続けられるSNSを選ぶ方が成果に直結します。

② 「売上に直結する導線」とセットで考える

頻度だけに注目しても、売上は伸びません。投稿には必ず「次のアクション」への導線を組み込む必要があります。

例えば、

- ECサイトや予約フォームへのリンクを定期的に添える

- ストーリーズで「商品購入はこちら」ボタンを活用

- 毎月決まった曜日にキャンペーン投稿を行い、売上増加を狙う

つまり投稿頻度は「売上につながる投稿の割合」とセットで考えることが重要です。週3回投稿するなら、そのうち1回は必ず「問い合わせ・購入」につながる投稿を盛り込みましょう。

③ 「無理なく続けられるペース」を基準にする

SNS運用で最も多い失敗は「最初だけ毎日投稿→忙しくなり更新ゼロ」というパターンです。頻度の目安は、あくまで「継続できるかどうか」で決める必要があります。

- まずは週2回から始め、慣れてきたら週3回へ増やす

- 投稿をジャンル分けしてルーティン化(例:火曜=事例紹介、木曜=商品紹介、土曜=社員紹介)

- 予約投稿ツールを活用して、事前にまとめて準備する

大切なのは「長期的に続けられる仕組み」を作ることです。たとえ週2回でも、1年間止まらず発信した企業の方が、短期間だけ毎日更新した企業より確実に成果を出します。

まとめ

SNS活用で売上を増やすには、闇雲に投稿を増やすのではなく、適切な頻度を見極めて継続すること が鍵になります。 そのためのポイントは、

- プラットフォームごとの最適頻度を意識する

- 売上に直結する導線とセットで投稿頻度を設計する

- 無理なく続けられるペースを基準にする

この3つを押さえれば、SNSは「頑張っているけど成果が見えないツール」から「売上を伸ばす営業資産」に進化します。 「どの頻度が自社に最適か分からない」「続ける仕組みが作れない」と悩む経営者こそ、専門家のサポートで効率的に成果を出せます。SNSは正しい頻度設計から。御社の売上促進につながる運用を一緒に始めてみませんか。

SNSマーケティング、ニュースレター作成、ホームページ制作など広報に関するお悩みはカボースまで

大分の中小企業様向けの

- 大分のSNSマーケティング/コンサルティング

- 大分のニュースレター作成

- 大分のインスタグラム運用

- 大分のホームページ制作

- 大分の動画制作

など広報に関するお悩みがございましたら、

カボースまでお気軽にお問い合わせください。

【大分のSNSコンサルタントによる SNSマーケティング動画解説】

SNS炎上を避けるポイント

社長SNS更新のメリット

SNSを年齢層で分ける

大分のSNSマーケティングのポイント①

大分のSNSマーケティングのポイント②

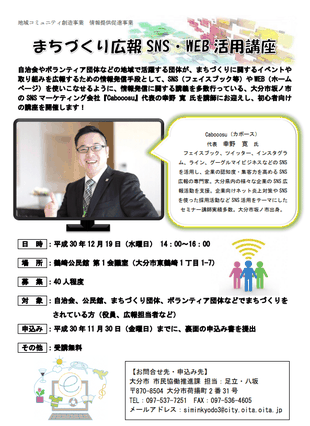

大分のSNSマーケティング・コンサルティングセミナー 講師実績

SNSとリアルを組み合わせた集客術、SNS運用代行、SNSマーケティング、ソーシャルメディアビジネス活用術、中小企業の採用活動に活かすSNS活用術、企業のネット炎上を防ぐ、など様々なテーマでセミナー講師を務めております

講演テーマ:ソーシャルメディアのビジネス活用術セミナー、中小企業のためのSNSを活用した採用対策セミナー、SNSとリアルで認知度&売上アップを実現、まちづくり広報SNS/WEB活用講座、コロナ禍を乗り切る“オンライン営業”セミナーなど多数